|

Новости библиотеки

«Волнуют сердце Пушкинские строки…»

Дорогие друзья! Уважаемые читатели!

Поздравляем вас с Пушкинским Днем России и Днем русского языка!

Искренне желаем всем творческого вдохновения, любви к родному языку, поэтическому слову, добра и хорошего настроения, радости от встречи с творчеством прекрасного русского поэта А.С. Пушкина.

В библиотеке Академии оформлена книжно-иллюстративная выставка «Волнуют сердце Пушкинские строки…»

Путешествие в страну «Экология»

«Любовь к родной природе -

один из важнейших

признаков любви к своей стране».

Константин Паустовский

Всемирный день окружающей среды, установленный ООН и ежегодно отмечаемый 5 июня, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды.

Человек является творением и одновременно создателем своей окружающей среды, которая обеспечивает его физическое существование и предоставляет ему возможности для интеллектуального, нравственного, социального и духовного развития. В ходе долгой и мучительной эволюции человечества на нашей планете была достигнута такая стадия, на которой в результате ускоренного развития науки и техники человек приобрел способность преобразовывать многочисленными путями и в невиданных до сих пор масштабах свою окружающую среду. Оба аспекта окружающей человека среды, как естественной, так и созданной человеком, имеют решающее значение для его благосостояния и для осуществления основных прав человека, включая даже право на саму жизнь.

Празднование этого Дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране окружающей среды и побудить как можно больше людей предпринимать действия, для того чтобы не допустить, чтобы растущая нагрузка на природные системы жизнеобеспечения планеты достигла критической точки.

Всемирный день окружающей среды — это событие, как для каждого человека, так и для всего мира. С начала празднования в 1972 году, жители многих стран провели многотысячные мероприятия, начиная с уборки вокруг своего дома, посадки деревьев и заканчивая борьбой с преступлениями против дикой природы. За эти годы тысячи людей из разных стран и социальных секторов приняли участие в специальных мероприятиях по защите окружающей среды. И сегодня этот День дает возможность каждому из нас принять на себя ответственность за заботу о нашей планете и активно способствовать изменениям.

В библиотеке Академии оформлена книжно-иллюстративная выставка « Путешествие в страну «Экология».

|

|

Есть храм у книг - БИБЛИОТЕКА

«Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица земли

исчезнут все центры образования и культуры, если на свете не останется ничего,

кроме библиотек — у мира и человечества будет возможность возродиться»

Дмитрий Лихачев

Ежегодно 27 мая отмечается профессиональный праздник – День библиотекаря, который официально называется Всероссийский день библиотек. Библиотеки в жизни, истории и культуре общества играют неоценимую роль. Библиотека – память человечества. Ведь в ней хранятся знания многих веков и народов.

Дата 27 мая выбрана не случайно, ее приурочили ко дню основания первой российской государственной библиотеки, которая была доступна всеобщему пользованию. Она открылась еще в 1795 году и называлась Императорской публичной библиотекой. А уже позже ее переименовали в Российскую национальную библиотеку. Но она была не первой. Самой первой библиотекой на Руси считается библиотека Ярослава Мудрого в Софиевском соборе, основанная 1037 году.

Библиотекарь многие века занимал важное место в духовной жизни общества. Может показаться, что его работа не столь полезна и значима, как работа учителя или пожарного, ведь конечный результат в этой профессии увидеть невозможно. Талант библиотекаря так же необходим, как талант писателя – без него «ключ» к книге потерян.

Поэтому День библиотекаря – еще и праздник признания важности этой профессии. Этот праздник не только людей, работающих в библиотеках, но и тех, кто любит и уважает книги.

В читальном зале академии оформлен стенд «Есть храм у книг - библиотека», посвященная этому знаменательному дню.

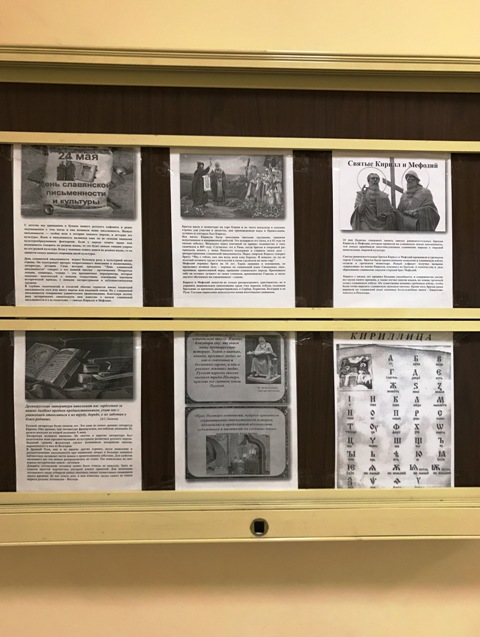

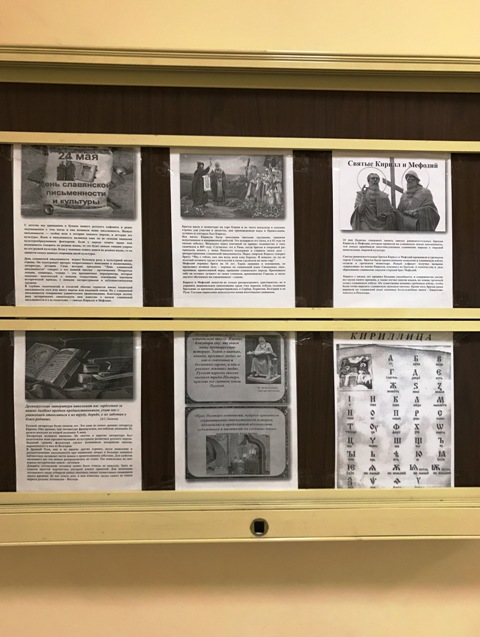

«День славянской письменности и культуры»

24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры.

С детства мы привыкаем к буквам нашего русского алфавита и редко задумываемся о том, когда и как возникла наша письменность. Начало письменности — особая веха в истории каждого народа, в истории его культуры. У славянской письменности совершенно удивительное происхождение. Благодаря целому ряду исторических свидетельств нам известно о начале славянской письменности и о ее создателях — святых Кирилле и Мефодии, проживавших в греческом городе Солуни. Они были православными монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев Кирилла. А помогал ему в деле образования славянских народов старший брат Мефодий.

Кирилл существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь. Эти переводы и созданные в Болгарии сочинения стали проникать на Русь. В это же время стали появляться и первые произведения русской литературы.

Язык и письменность являются едва ли не самыми важными культурообразующими факторами. Если у народа отнять право или возможность говорить на родном языке, то это будет самым тяжким ударом по его родной культуре. Если у человека отнять книги на родном языке, то он лишится самых важных сокровищ своей культуры.

Значение письменности трудно переоценить. Без письменности никогда бы не возникли цивилизации, а уж о развитии было бы просто нельзя говорить. Письменность очень важна для человеческого общества, поскольку именно она помогает отчасти связать между собой людей различных рас и национальностей, людей, находящихся друг от друга на большом расстоянии. Именно после появления письменности были созданы первые своды законов, которые и соединили отдельные и разрозненные части государств между собой.

День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны, в частности в Россию. В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.

В библиотеке Академии оформлен стенд публикаций, где рассказывается об истории происхождения славянской письменности, о ее создателях - Кирилле и Мефодии и о значении письменности в жизни человеческого общества.

|

|

«Они сражались за Родину»

9 мая в России отмечается всенародный праздник — День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в которой советский народ боролся за свободу и независимость своей Родины против фашистской Германии и ее союзников. Великая Отечественная война является важнейшей и решающей частью второй мировой войны 1939-1945 годов.

Великая Отечественная война началась на рассвете 22 июня 1941 года, когда фашистская Германия, нарушив советско-германские договоры 1939 года, напала на Советский Союз. Война длилась почти четыре года и стала самым крупным вооруженным столкновением в истории человечества. На фронте, простиравшемся от Баренцева до Черного морей, с обеих сторон в различные периоды сражались от 8 миллионов до 12,8 миллиона человек, применялось от 5,7 тысячи до 20 тысяч танков и штурмовых орудий, от 84 тысяч до 163 тысяч орудий и минометов, от 6,5 тысячи до 18,8 тысячи самолетов. Уже в 1941 году план молниеносной войны, в ходе которой германское командование планировало за несколько месяцев захватить весь Советский Союз, провалился. Стойкая оборона Ленинграда , Заполярья, Киева, Одессы, Севастополя, Смоленское сражение способствовали срыву гитлеровского плана молниеносной войны.

Страна выстояла, ход событий переломился. Советские воины разгромили фашистские войска под Москвой, Сталинградом и Ленинградом, на Кавказе, нанесли врагу сокрушительные удары на Курской дуге, Правобережной Украине и в Белоруссии, в Ясско Кишиневской, Висло Одерской и Берлинской операциях. На протяжении почти четырех лет войны Вооруженные Силы СССР разгромили 607 дивизий фашистского блока. На Восточном фронте немецкие войска и их союзники потеряли более 8,6 миллиона человек. Было захвачено и уничтожено более 75% всего оружия и военной техники врага. Война, трагедией вошедшая почти в каждую советскую семью, окончилась победой СССР. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии был подписан в пригороде Берлина 8 мая 1945 года в 22.43 по центрально европейскому времени (по московскому времени 9 мая в 0.43). Именно из-за этой разницы во времени День окончания второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая, а в СССР и затем в России — 9 мая.

В библиотеке Академии проходит книжно-иллюстративная выставка литературы «Они сражались за Родину!» и представлен стенд посвященные Дню Победы. На ней представлены книги о войне, о героях, сражавшихся за свою свободу против фашистов, очерки и воспоминания самих участников сражений и многое другое.

|